톤부리 왕국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

톤부리 왕국은 1767년 아유타야 왕국 멸망 후 딱신 대왕이 짜오프라야 강 서안의 톤부리를 기반으로 건국한 왕국이다. 딱신은 시암을 재통일하고 캄보디아, 라오스, 말레이 반도까지 세력을 확장했으나, 통치 말기에는 폭정과 종교적 광신으로 인해 1782년 반란으로 폐위되고 처형되었다. 톤부리 왕조는 짧은 기간 동안 존속했지만, 시암의 재통일과 영토 확장에 중요한 역할을 했으며, 라마 1세가 차크리 왕조를 열면서 멸망했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 톤부리 왕국 - 나콘시탐마랏 왕국

나콘시탐마랏 왕국은 태국 남부에 존재했던 왕국으로, 수코타이 왕국의 조공국에서 시작하여 아유타야 왕국 시기에는 주요 도시였으나 독립과 복속을 반복하다 라따나꼬신 왕조 시대에 시암에 완전히 흡수되었으며 12개의 '낙삿' 도시로 둘러싸여 있었으나 지배 여부는 논쟁의 대상이다. - 톤부리 왕국 - 딱신

딱신은 아유타야 왕국 멸망 후 시암을 재통일하고 톤부리 왕조를 개창한 태국의 왕으로, 화교 혈통이며 버마군을 몰아내고 톤부리를 수도로 정했으나 말년의 폭정으로 폐위 후 처형되었지만 현재 태국에서 민족 영웅으로 추앙받고 있다. - 18세기 태국 - 아유타야 왕국

아유타야 왕국은 1351년에 건국되어 1767년 버마의 침략으로 멸망했으며, 해상 무역과 상좌부 불교, 힌두교의 영향을 받아 독특한 문화를 발전시키고 절대 군주 체제를 확립하여 태국 역사에 큰 영향을 미쳤다. - 18세기 태국 - 루앙프라방 왕국

루앙프라방 왕국은 1707년 란쌍 왕국의 분열로 시작하여 1946년 라오스 왕국에 통합될 때까지 존재했던 국가이다. - 태국의 옛 나라 - 란쌍 왕국

란쌍 왕국은 라오스 지역에 건국된 최초의 통일 국가로서 메콩강 유역을 중심으로 발전하다가 18세기 초 분열되었고, 라오스인들의 정체성의 기둥이 되었다. - 태국의 옛 나라 - 아유타야 왕국

아유타야 왕국은 1351년에 건국되어 1767년 버마의 침략으로 멸망했으며, 해상 무역과 상좌부 불교, 힌두교의 영향을 받아 독특한 문화를 발전시키고 절대 군주 체제를 확립하여 태국 역사에 큰 영향을 미쳤다.

2. 역사

1767년 아유타야 왕국이 멸망한 후, 딱신은 짠타부리를 거점으로 저항 운동을 시작하여 1년 만에 버마 점령군을 물리쳤다.[4] 그는 짜오프라야강(메남) 서안의 톤부리를 기반으로 국가를 세웠다.[4]

1768년 딱신은 톤부리의 왕좌에 올라 '끄룽 톤부리 왕'(딱신 대왕)으로 즉위하고 청에 사신을 보내 책봉을 요구했으나, 건륭제는 딱신을 부정적으로 평가했다.[4] 1769년 청과의 교섭이 호전되어 교역을 재개하고, 무기, 철, 유황 등의 전략 물자를 획득할 수 있게 되었다.[4]

딱신은 태국 중부를 빠르게 재통일하고, 1769년 서쪽 캄보디아를 정벌했으며, 남쪽으로 진격하여 말레이 반도에 대한 통치권을 확보했다.[4] 1774년 버마를 기습하고, 1776년 치앙마이를 함락하여 란나 왕국을 영구 통일했다.[4] 1778년 비엔티안을 함락하여 라오스에 대한 지배권을 확보했다.[4]

딱신 왕의 통치는 15년간 지속되었지만, 왕국 말기, 딱신 왕을 도왔던 장군 짜오 프라야 마하카삿트 슥 차그리가 역성혁명을 일으켜 왕을 폐위, 처형하고 짜오프라야 마하카삿트 슥(라마 1세)가 왕으로 오르면서 톤부리 왕국은 막을 내렸다.[4]

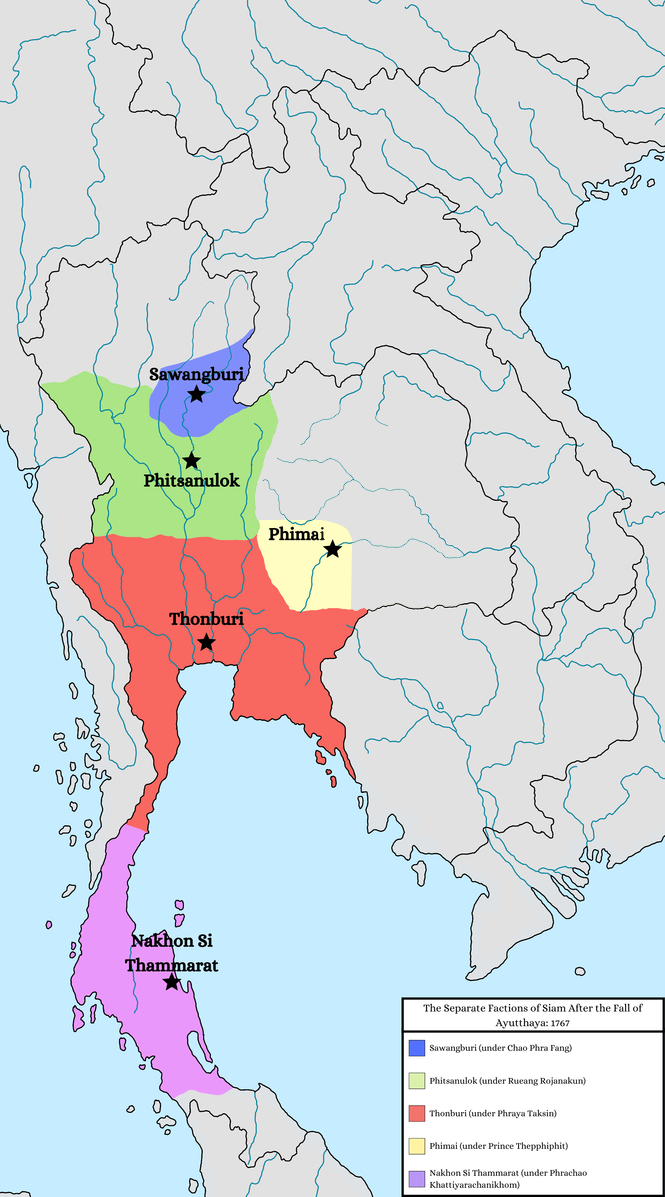

2. 1. 시암의 재통일

1767년 아유타야 왕국이 붕괴된 후, 딱신은 짠타부리를 거점으로 저항 운동을 시작했다.[4] 1765-1767년 버마 침략 당시 탁의 주지사였던 딱신은 아유타야 방어에 참여하라는 명령을 받았으나,[16] 1767년 1월, 아유타야 함락 약 3개월 전, 500명의 추종자들을 모아[6] 버마군의 포위망을 동쪽으로 돌파했다. 시암 동부 해안의 라용에 정착한[7] 딱신은 1767년 6월 찬타부리를 점령하고, 방 플라소이(촌부리)에서 트랏까지 이어지는 동부 해안에 자신의 영향력을 확립했다.

1767년 10월,[16] 딱신은 5,000명의 군대[6][9]를 이끌고 차오프라야 강으로 향했다. 그는 톤부리를 점령하고, 11월에는 포삼톤[10]의 버마군을 공격하여 버마 사령관 투기이 또는 수키를 물리쳤다.[7] 1767년 12월, 딱신은 톤부리에 새로운 시암 수도를 건설하고 왕으로 즉위했다.[6] 아유타야 함락 6개월 후, 딱신은 중부 시암을 재정복하고 자신의 권력을 확립했다.

이후 딱신은 시암 통일을 위해 다른 군벌 세력들을 정복하기 시작했다.[4] 1768년 북쪽의 피산로크를 공격했지만 코에이차이에서 패배하고 다리에 총을 맞기도 했다. 1768년에는 북동부 피마이 정권, 1769년 10월에는 나콘 시 탐마랏 정권을 정복했다.[9] 북쪽에서는 차오 프라 방이 1768년 피산로크 정권을 정복하고 통합하여[7] 딱신의 강력한 적이 되었다. 1770년, 딱신은 차이나트까지 남쪽으로 진격한 차오 프라 방의 군대를 격퇴하고, 톤부리 군대를 이끌고 1770년 8월 피산로크를 점령했다. 톤부리 군대는 북쪽으로 계속 진격하여 사왕카부리를 점령했고, 차오 프라 방은 도망쳐 역사에서 사라졌다. 1770년까지 마지막 경쟁 정권을 정복함으로써 딱신의 시암 통치자로서의 지위는 확고해졌고,[11] 시암이 통일되었다.

2. 2. 캄보디아와 하띠엔 침공

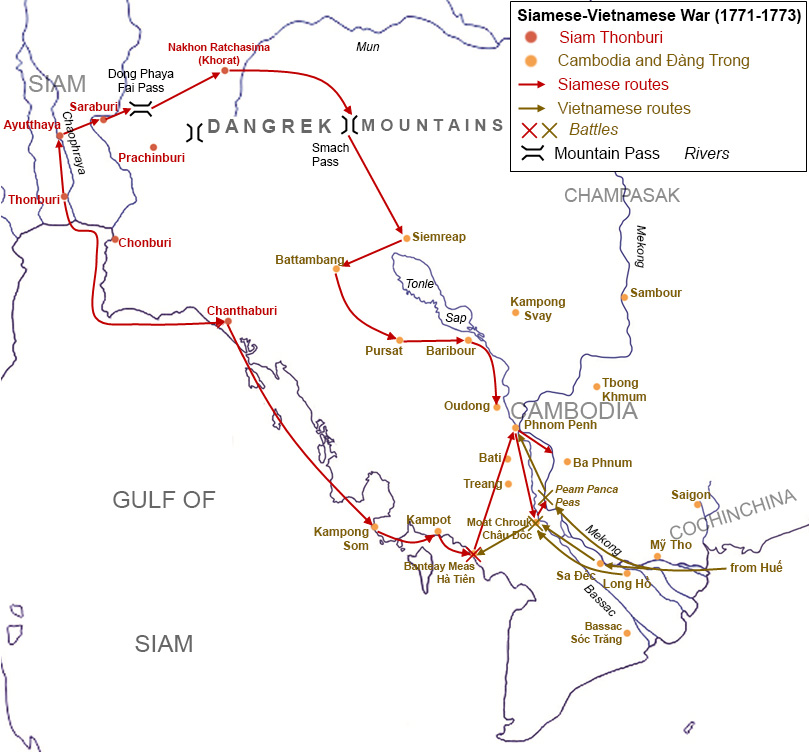

18세기, 하띠엔은 광둥 출신 막티엔투가 통치하는 시아암 만의 경제 중심지였다.[12] 아유타야 왕국 멸망 후, 아유타야의 두 왕자 차오 시상과 차오 추이는 각각 우동(캄보디아 왕궁)과 하티엔으로 피신했다. 청 조정은 막티엔투가 아유타야 왕조의 남은 후손들이 하티엔에 있다고 보고했기 때문에, 탁신을 시암의 통치자로 인정하지 않았다.[13] 1769년, 탁신 왕은 친베트남 성향의 캄보디아 국왕 앙 톤에게 시암에 조공을 바칠 것을 요구했으나 거절당했고, 이에 캄보디아를 침공했지만 실패했다.[14]

1771년, 탁신은 아유타야 왕자들을 찾고 친시암 성향의 앙 논을 캄보디아 왕위에 앉히기 위해 캄보디아와 하티엔 침공을 재개했다. 탁신은 프라야 욤마라지 톤두앙(후일 라마 1세)에게 1만 명의 군대를 이끌고 육로로 캄보디아를 침공하게 했고, 자신은 프라야 피핏 쩐리엔[12]을 제독으로 삼아 1만 5천 명의 함대를 이끌고 하티엔을 침공했다. 1771년 11월, 하티엔은 시암 침략자들에게 함락되었다. 프라야 욤마라지는 우동과 캄보디아를 장악했다. 막티엔투와 앙 톤은 응우옌 영주의 보호를 받으며 코친차이나로 도망쳤다. 탁신은 쩐리엔을 프라야 라차세티라는 칭호를 가진 하티엔의 새로운 총독으로 임명했다.[12] 시암 군대는 막티엔투와 앙 톤을 추격했지만, 쩌우독에서 베트남군에게 패배했다.[12] 탁신은 앙 논을 캄보디아 왕위에 앉히고, 1771년 12월 쩐리엔을 하티엔에, 프라야 욤마라지를 캄보디아에 남겨둔 채 톤부리로 돌아왔다.

추이 왕자는 체포되어 톤부리에서 처형되었고,[12] 시상 왕자는 1772년에 사망했다. 응우옌 영주 응우옌푹투언은 막티엔투와 앙 톤을 복위시키기 위해 베트남의 반격을 조직했다.[12] 시암이 임명한 하티엔 총독 쩐리엔은 패배하여 3일 동안 하티엔을 떠났다가 함대를 모아 도시를 탈환했다. 베트남 사령관 응우옌꾸우담은 1772년 7월 군대를 이끌고 프놈펜과 캄보디아를 장악했고,[12] 앙 논은 캄폿으로 이동했다. 그러나 이 시암-베트남 전쟁은 1771년에 시작된 응우옌 영주의 정권에 대한 떠이선의 봉기와 겹쳤다. 내부 불안으로 응우옌 영주는 1773년에 막티엔투에게 시암과 평화를 맺도록 명령했다. 탁신은 캄보디아와 하티엔에 대한 시암의 지배가 불가능하다는 것을 깨닫고, 1만 명의 캄보디아인을 시암으로 포로로 잡아간 후 1773년에 캄보디아와 하티엔에서 시암군을 철수시켰다.[15]

앙 톤은 캄보디아 통치를 재개했다. 그러나 떠이선 봉기로 베트남의 지원이 약화되자, 앙 톤은 라이벌인 앙 논과 시암과 화해하기로 결정했다. 앙 톤은 1775년에 앙 논에게 왕위를 물려주었고, 앙 논은 친시암 성향의 새로운 캄보디아 국왕이 되었다.[12] 아유타야 왕자들이 사라지자 청나라는 탁신에 대한 태도를 개선하여, 1777년 마침내 탁신을 왕(王) 혹은 시암의 통치자로 인정했다.[16]

2. 3. 란나 정복

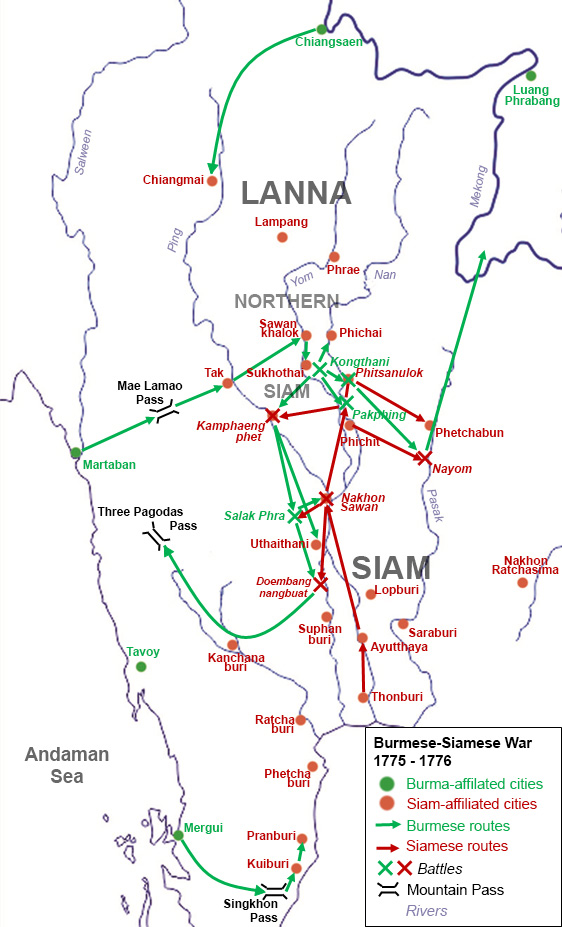

1763년 버마의 란나(현재 태국 북부) 정복 이후, 치앙마이를 포함한 란나는 다시 버마의 지배를 받았다. 버마의 치앙마이 총독 타도 민딘(Thado Mindin)은 현지 란나 귀족들을 탄압했다.[17][18] 딱신왕은 1771년 버마가 점령한 치앙마이를 공격했지만 함락시키지 못했다. 치앙마이에서 타도 민딘은 버마 지배에 저항한 토착 란나 귀족 파야 차반 분마(Phaya Chaban Boonma)의 반대에 직면했다.[18][19]1772년, 버마 꼰바웅 왕조(Konbaung dynasty)의 신뷔신(Hsinbyushin) 왕은 시암(태국)이 톤부리 왕조 아래에서 회복하고 강력해졌다는 것을 깨달았다. 신뷔신은 시암에 대한 새로운 원정을 시작했다.[20] 그는 시암을 북쪽과 서쪽에서 동시에 침략하기 위해 버마령 치앙마이와 몬족 도시 마르타반(Martaban)에 군대를 집결시켰다. 이는 1765년-1767년 침략과 유사한 접근 방식이었다.[17] 1774년, 한타와디 왕국의 마지막 왕 빈냐 달라(Binnya Dala)의 조카 빈냐 세인(Binnya Sein)은 버마에 대한 몬족 반란을 일으켰으나 실패했고, 수천 명의 몬족이 시암으로 대거 탈출했다. 신뷔신은 청-버마 전쟁(Sino-Burmese War)에서 명성을 떨친 장군 마하 티하 투라(Maha Thiha Thura)를 새 원정의 최고 사령관으로 임명했고, 1767년 아유타야 왕국을 정복했던 버마 장군 네묘 티하파테(Nemyo Thihapate)를 란나의 버마군 사령관으로 임명했다.[21]

치앙마이 출신의 버마군은 1771년 사완칼록과 1772년-1773년 피차이의 시암 북부 국경 도시들을 공격했다.[17] 딱신은 1774년 12월 버마가 점령한 치앙마이를 장악하기 위한 원정을 감행하여 북쪽의 버마 위협을 완전히 제거하기로 결심했다. 이 북쪽 원정은 몬족 난민 상황과 동시에 발생했다. 시암의 침략 소식을 들은 치앙마이의 파야 차반은 람빵(Lampang)의 카윌라(Kawila)와 함께 버마를 축출하기 위해 연합했다. 파야 차반은 항해라는 구실을 이용해 탁신에게 항복했다.[23] 딱신왕은 탁(Tak)으로 진군하여 몬족 난민들을 받아들였다. 딱신은 짜오프라야 짜끄리(Chaophraya Chakri)에게 카윌라가 이미 버마에 반기를 든 람빵으로 선봉대를 이끌도록 명령했다.[18] 카윌라는 시암 군대가 치앙마이로 진격하는 길을 안내했다. 짜오프라야 짜끄리와 수라시(Surasi) 형제는 연합하여 1775년 1월 치앙마이를 성공적으로 함락시켰다.[19] 버마 지도자 타도 민딘과 네묘 티하파테는 치앙센으로 후퇴하여 버마 행정 본부를 재건했다. 이는 200년간 버마의 종주권 아래 있었던 란나가 버마의 지배에서 시암의 지배로 넘어가는 시작을 알렸다.[19] 비록 치앙센을 포함한 란나 북부는 1804년까지 30년 동안 더 버마의 지배하에 남아 있었지만 말이다.

파야 차반은 치앙마이 총독으로 임명되었고, 카윌라는 람빵 총독이 되었다.[18][19] 1777년, 버마는 란나를 탈환하기 위해 치앙마이를 공격했다. 파야 차반은 자신의 군대가 수적으로 열세였기 때문에 버마의 침략에 맞서 치앙마이를 철수하기로 결정했다.[18] 그 후 치앙마이는 버려졌고, 1797년 복구될 때까지 20년 동안 기능적인 도시로서 존재하지 않았다. 카윌라가 통치하는 람빵은 이후 버마의 침입에 맞서는 주요 최전선 요새로 남았다.

2. 4. 버마의 침입과 격퇴

1767년 버마의 침입으로 아유타야 왕국이 멸망한 후, 딱신은 1768년 짜오프라야강 서쪽의 톤부리를 수도로 삼아 톤부리 왕국을 세웠다. 톤부리 왕국은 버마의 계속된 침입에 맞서 싸워야 했다.1774년, 버마 꼰바웅 왕조의 신뷔신 왕은 태국이 톤부리 왕조 아래에서 회복되고 강해지는 것을 경계하여 대규모 침공을 계획했다. 마하 티하 투라를 총사령관으로, 네 묘 티하파테를 란나 지역 사령관으로 임명하여 북쪽과 서쪽에서 동시에 공격하는 전략을 세웠다.[17][20][21]

1775년 2월, 버마군은 삼탑고개를 넘어 깐짜나부리를 점령하고 라차부리의 방깨오에 진을 쳤다.[17] 딱신은 북쪽에 있던 군대를 불러 방깨오에서 버마군을 포위, 47일 만에 항복을 받아냈다.[17][24] 이 전투에서 샴 군은 약 2,000명의 버마군 포로를 사로잡았다.[24]

1775년 9월, 마하 티하 투라는 매 라마오 고개를 통해 3만 5천 명의 군대를 이끌고 다시 침공하여 피치트를 포위했다.[17] 딱신은 피칫 근처 파크핑에서 전투를 벌였으나 패배하고, 1776년 3월 피치트는 함락되어 파괴되었다.[17]

그러나 1776년 버마에서 신뷔신 왕이 사망하자, 마하 티하 투라는 급히 군대를 철수했다.[17][21] 샴은 1767년 아유타야 함락 이후 두 번째로 버마에 정복당할 뻔했으나, 신뷔신의 죽음으로 위기를 넘겼다. 딱신은 이 기회를 틈타 후퇴하는 버마군을 추격했고, 1776년 8월 버마군은 완전히 샴에서 물러났다.[17]

이처럼 톤부리 왕조는 여러 차례에 걸친 버마의 침입을 막아내며 태국의 독립을 지켜냈다. 특히 방깨오 전투와 피치트 포위전은 톤부리 왕조의 생존에 결정적인 전투였다. 딱신과 짜오프라야 짜끄리, 수라시 형제 등 주요 지휘관들의 활약이 돋보였다.

2. 5. 라오스 정복

1778년, 라오스 분리주의 인물 프라 보(Phra Vo)[26]가 비엔티안의 온분(Ong Boun)에 대항하여 시암의 보호를 요청했다. 그러나 온분은 군대를 보내 같은 해에 프라 보를 물리치고 죽였다. 이는 프라 보를 자신의 신하로 여겼던 딱신을 자극하여, 톤부리가 라오스 왕국을 정복하는 전쟁의 명분이 되었다. 딱신은 차오프라야 착리에게 라오스 침략을 명령했다. 차오프라야 착리는 그의 형제 차오프라야 수라시에게 캄보디아로 가서 군대를 모아 다른 방향에서 라오스를 침략하도록 명령했다.[14] 수라시는 캄보디아 군대를 이끌고 리피 폭포를 건너 참파삭을 점령하고, 사이야쿠마네 왕을 포함한 왕족들을 톤부리로 압송했다. 착리와 수라시는 비엔티안에서 합류했다. 오랫동안 온분에 대해 원한을 품고 있던[26] 루앙프라방의 수리냐봉 2세(Surinyavong II)[26] 왕은 시암 편에 합류하여 병력을 지원했다. 온분 왕은 그의 아들 난타센(Nanthasen)에게 비엔티안 방어를 맡겼다. 난타센은 4개월 동안 시암군에 저항했지만[25][26] 결국 상황이 위험해지자, 온분은 비밀리에 비엔티안을 탈출하여 아들 난타센에게 항복하고 1779년 시암군에게 성문을 열도록 했다.[26]비엔티안 왕국의 수호신인 에메랄드 불상과 프라 방 불상은 승리한 시암군에 의해 톤부리로 옮겨져 왓 아룬에 안치되었다. 난타센과 미래의 왕 아누봉을 포함한 비엔티안의 라오스 주민들은 톤부리와 중부 시암의 여러 곳에 정착하도록 이주당했다.[29] 루앙프라방, 비엔티안, 참파삭의 세 라오스 왕국은 모두 이때 시암의 조공국이 되었다.[29]

2. 6. 톤부리 왕조의 몰락

1779년, 탁신 왕의 동맹국이었던 캄보디아의 친 시암 왕인 앙 농이 살해되고, 친 베트남 캄보디아 장관 쇼베아 톨라하 무가 권력을 잡았다. 탁신과 그의 아들 인트라피탁 왕자의 관계는 악화되어 탁신은 아들을 궁에서 추방했다.[9] 그의 편집증과 종교적 집착은 1780년 중반, 그가 불교 승려들에게 다른 사람이 아닌 자신에게 ''와이''를 하도록 명령하면서 악화되었다. 이에 불복한 500명의 승려들이 매를 맞았다.[9] 같은 해, 탁신은 이전에 톤부리에 정치적 망명을 온 막 티엔 투와 응우옌 푹 쑤언을 포함한 약 50명의 베트남인들을 반역 혐의로 학살하도록 명령했다.[12][30]1781년 5월, 탁신은 중국에 최초이자 유일한 공식 사절단을 파견했다.[13] 같은 해 12월, 탁신은 차크리와 수라시 왕자 형제가 이끄는 2만 명의 군대[31]를 응우옌 푹 아인의 베트남군[30]과 싸워 캄보디아에서 시암의 영향력을 회복하고 자신의 아들 인트라피탁을 새로운 캄보디아 국왕으로 임명하기 위해 파견했다. 그는 궁녀가 국고를 훔쳤다고 의심하여 산 채로 불태워 죽였고, 두 명의 부패한 관리의 사주를 받아 쌀과 소금 밀수 혐의로 약 300명을 허위로 처벌했다. 중국 상인들은 거의 모든 상업 활동을 포기해야 했고,[8] 일부는 살해되기도 했다.

1782년 3월, 보물 발굴권을 둘러싼 갈등으로 아유타야에서 탁신에 대한 반란이 일어났다. 탁신은 프라야 산을 반란 진압에 파견했다. 그러나 프라야 산은 반란군에 합류하여 톤부리를 공격했다. 캄보디아에 대부분의 군대가 있는 상황에서 탁신은 포르투갈 포병에 의존하여 방어했지만,[29] 그들은 곧 왕을 버렸다. 탁신은 항복했고, 프라야 산은 탁신을 강제로 퇴위시키고 왓 아룬에서 승려가 되게 한 뒤 톤부리를 장악했다.[9]

캄보디아에 있던 차크리 왕자는 이 사건을 알게 되고, 조카 프라 수리아 아파이에게 나콘랏차시마[9]에서 군대를 이끌고 톤부리를 평정하도록 명령했다. 프라야 산은 탁신의 조카인 아누락 송크람 왕자에게 같은 해 4월 방콕노이에서 프라 수리아 아파이를 공격하도록 명령했고, 방콕노이 전투가 벌어졌다. 프라 수리아 아파이의 군대는 프라야 산의 군대에 의해 압도당할 위기에 처했지만, 수라시의 란나 아내인 시리 로차나[62]가 몬족 지도자인 빈야 세인[62]에게 아누락 송크람 왕자의 후방을 공격하도록 요청하여 프라 수리아 아파이가 승리하고 프라야 산의 군대는 후퇴했다.

베트남과 휴전을 맺은[30] 차크리 왕자는 톤부리로 돌아와 탁신과 프라야 산의 잘못을 심판하기 위한 법정을 소집했다. 탁신은 "왕국에 큰 고통을 안겨준 부적절하고 불의한 행동"으로 처형되었다.[9] 프라야 산과 그의 지지자들, 그리고 톤부리의 충신들, 총 150명[9]도 처형되었다. 탁신의 아들 인트라피탁, 탁신의 조카 아누락 송크람과 람푸벳 왕자도 처형되었지만, 다른 어린 자녀들은 살아남았다.[9] 차크리 왕자는 같은 해 4월, 라마 1세로 즉위하여 새로운 차크리 왕조의 라타나코신 왕조를 건국했다.

3. 정치

톤부리 왕국의 정부 조직은 아유타야 왕조와 후대의 랏타나코신 왕국과 유사하게, 왕과의 '개인적인 유대'를 통해 임명된 여러 주(州)의 영주들이 느슨하게 연결된 도시 국가들을 중심으로 이루어졌다.[32][33] 톤부리 왕국은 후기 아유타야 시대의 정부 체계 대부분을 계승했다.

딱신은 통일 전쟁 초기에 자신을 따랐던 구 아유타야 귀족 출신 분마와 그의 형제 톤두앙을 제외하고, 대부분 자신의 초기 추종자들에게 높은 정치적 직위와 칭호를 주었다. 이들 중 상당수는 시암 내전 당시 텝피핏을 지지했던 인물들이었다. 이들은 톤부리 궁정 내에서 강력한 세력을 형성했다.[35][36]

3. 1. 중앙 정부

톤부리 왕국의 중앙 정부는 아유타야 왕조의 제도를 대부분 계승했다. 최고 행정 책임자는 총리에 해당하는 '사무하 나욕(Samuha Nayok)'이었고, 군사 책임자는 '사무하 칼라홈(Samuha Kalahom)'이었다. 톤부리 초기에는 페르시아계 무슬림 출신인 차오프라야 짝리 무드가 1774년 사망할 때까지 '사무하 나욕'직을 맡았다.[32] 짝리 무드의 뒤를 이어 차오프라야 짝리 톤두앙이 총리가 되었다.총리 아래에는 '차투사돔(Chatusadom)'이라고 불리는 4명의 장관이 있었다. 이들은 각각 행정, 사법, 재정, 궁정 업무를 담당했다.[33]

딱신의 통일 전쟁 초기에 그를 따랐던 구 아유타야 귀족 출신 분마와 그의 형제 톤두앙을 제외하고, 톤부리 왕국의 고위 관직은 주로 아유타야 왕조 멸망 후 살아남은 기존의 시암 귀족이 아닌 딱신의 초기 추종자들에게 주어졌다.[35] 딱신은 수코타이와 피차누록 등 북부 도시에서 자신을 도와 공을 세운 이들을 요직에 임명했고, 이들은 나중에 지역 왕조를 세우기도 했다. 그러나 다른 지역에서는 여러 귀족 가문들이 톤부리 왕국 내에서 자신들의 지위를 유지했다.[36]

3. 2. 지방 정부

톤부리 왕국의 지방 정부는 아유타야 왕국과 비슷하게 왕과의 개인적인 유대를 통해 임명된 여러 지방 영주들이 다스리는 도시 국가들의 느슨한 연합체였다.[32][33] 각 지방은 더 큰 도시가 작은 도시들을 관할하는 계층 구조로 조직되었다.[9]북부 시암의 주요 거점은 핏싸눌록이었고, 차오프라야 수라시 분마가 톤부리 시대 핏싸눌록의 주지사였다. 핏싸눌록을 비롯한 북부 시암 도시들은 1775년에서 1776년 사이 마하 티하 투라의 침략으로 황폐화되기도 했다. 싸완칼록, 나콘 사완(Nakhon Sawan), 산카부리와 같은 주요 도시의 주지사들은 '차오프라야'라는 높은 직위를 받았다.[34]

남부 시암의 주요 거점은 나콘시탐마랏이었다. 1769년, 딱신은 리골(나콘시탐마랏의 별칭) 정권을 정복한 후 자신의 조카인 나라 수리아웡 왕자를 통치자로 임명했다. 1776년 나라 수리아웡 왕자가 사망하자, 딱신은 이전 리골 정권의 지도자였던 차오프라야 나콘 누를 나콘시탐마랏의 자치 통치자로 임명했다. 나콘시탐마랏은 1782년 톤부리 왕국이 멸망할 때까지 자치권을 누렸다.

딱신은 통일 전쟁 초기에 자신을 따랐던 구 아유타야 귀족 출신 분마(훗날 마하 수라 싱하낫)와 그의 형제 톤두앙(훗날 라마 1세)을 제외하고, 대부분 자신의 초기 추종자들에게 높은 정치적 직위와 칭호를 주었다. 이들 중 상당수는 시암 내전 당시 텝피핏을 지지했던 인물들이었다. 수코타이와 핏싸눌록을 중심으로 한 북부 도시에서는 전투에서 공을 세운 초기 지지자들을 임명했다. 그러나 다른 지역에서는 여러 귀족 가문들이 새로운 왕국 내에서 자신의 칭호와 직위를 유지했다. 예를 들어, 딱신이 내전 중에 패배시킨 나콘시탐마랏의 통치자는 다시 통치자로 복직되었다.[35][36]

3. 3. 왕권

딱신 왕의 통치 방식은 이전 아유타야 왕조와는 달랐다. 아유타야 왕조의 왕들은 신비로운 분위기를 풍겼지만, 딱신 왕은 개인적인 매력과 군사적 업적을 바탕으로 왕권을 확립했다.[9] 처음에는 버마와의 전쟁에서 보여준 용맹함이 백성들의 충성심을 얻게 해주었다.[9]딱신 왕은 화려한 궁궐을 짓거나 아유타야 시대의 관습을 따르기보다는, 백성들과 직접 소통하고 불교를 적극적으로 후원하는 모습을 보였다.[9] 그는 공공 행사와 전통 축제에 참여하여 백성들에게 자신의 모습을 드러냈다.[37] 또한, 톤부리에 해자와 방어벽을 건설하고, 왓 쟁(왓 챙)을 왕국의 주요 사찰로 삼았다.[37] 왓 쟁에는 비엔티안과 루앙프라방에서 가져온 에메랄드 불상과 프라방 불상을 모셨다.[37]

그러나 시간이 지나면서 딱신 왕의 통치에 대한 비판도 나타났다.[9] 1776년 버마와의 전투에서 패배한 후, 딱신 왕은 직접 군대를 이끌기보다는 차크리 왕자와 수라시 왕자 형제에게 군사 지휘권을 맡겼다. 이로 인해 권력이 분산되고, 딱신 왕은 종교 활동에 더 집중하게 되었다.[34]

4. 영토

탁신 대왕 시기 톤부리 왕국은 활발한 정복 활동을 통해 영토를 크게 확장했다. 1770년까지 경쟁 세력을 모두 제압하고 시암(태국)을 통일했으며,[11] 란나, 라오스 등 주변 지역으로 세력을 넓혔다.

1775년에는 란나 지역을 장악하여 200년간 이어진 버마의 지배를 종식시키고, 이 지역을 시암의 지배하에 두었다.[19] 이로써 오늘날 태국 북부 지역이 톤부리 왕국의 영토로 편입되었다. 비록 치앙센을 포함한 란나 북부는 1804년까지 버마의 지배하에 남아 있었지만, 톤부리 왕국은 란나 지역 대부분을 성공적으로 점령했다.

1779년에는 비엔티안을 함락시키고 루앙프라방, 비엔티안, 참파삭의 세 라오스 왕국을 모두 조공국으로 삼았다.[29] 이로써 라오스 지역에 대한 톤부리 왕국의 영향력이 확고해졌다.

톤부리 왕국은 말레이 반도의 술탄국들에게도 영향력을 행사했다. 파타니, 트렝가누, 케다 등의 술탄국은 톤부리 왕국에 조공을 바쳤다.[38] 그러나 톤부리 시대 말레이 술탄국에 대한 시암의 실질적인 통제 수준은 확실하지 않았다.

톤부리 왕조는 서쪽 테나세림 해안을 제외한 이전 아유타야 왕조가 지배하던 대부분의 땅을 되찾았고,[40] 시암 역사상 최대 영토를 확보했다. 톤부리 왕국의 조공국(만달라)에는 나콘시탐마랏 왕국, 치앙마이, 람빵, 난, 람푼, 프래 등 태국 북부 공국들과 참파삭, 루앙프라방, 비엔티안 라오스 왕국 등이 포함되었으며, 이들은 다양한 수준의 자치권을 누렸다.

5. 경제

아유타야 왕조 말기, 시암은 청나라로 쌀을 수출하는 주요 국가였다.[9][43][44] 그러나 1767년 아유타야 함락 이후 시암 경제는 붕괴되었다. 쌀 생산과 경제 활동이 중단되었고, 톤부리 시대는 전쟁과 기근으로 인한 인명 피해와 극심한 인플레이션으로 경제 위기 시대였다. 시암은 쌀 수입국이 되었다. 1767년 아유타야를 재정복한 뒤, 탁신 왕은 1,000명이 넘는 폐허 속 사람들에게 기부했으며, 아유타야의 청동 대포를 녹여 쌀을 사서 굶주리는 백성에게 나누어주어 큰 인기를 얻었다. 톤부리 시대 쌀 가격은 매우 높았고, 1770년에는 1말의 쌀 가격이 3창(은 3,600g)에 달하는 정점을 찍었다.[45] 톤부리 왕실은 수입 쌀을 구매하여 기근 위기를 완화하기 위해 배급했다. 1771년 이전까지 하티엔(Hà Tiên) 항구 도시 국가는 시암으로 쌀을 수출하는 주요 국가였다.

청나라와 네덜란드는 아유타야 왕조 후기 시암의 주요 무역 파트너였다. 아유타야 왕실은 중국 조공 체제 하에서 중국과의 무역을 수입원으로 삼았다. 네덜란드는 버마의 침략으로 인해 1765년 아유타야의 무역 거점을 포기하고 시암을 떠났다.[46] 톤부리 왕실은 1769년 무역 재개를 위해 네덜란드 동인도 회사 바타비아 최고 정부에 서한을 보냈지만, 네덜란드는 관심이 없었다.[47] 탁신 왕은 자신이 차우저우 출신 중국인이었기에 청나라 베이징 조정으로부터의 황제 승인을 추구했다. 그러나 건륭제 치하 청나라 조정은 하티엔 통치자 막티엔투(Mạc Thiên Tứ)가 베이징에 망한 아유타야 왕조의 후손들이 하티엔에 있다고 말했기 때문에 탁신을 시암의 합법적인 통치자로 인정하지 않았다.[13][12] 이로 인해 탁신은 1771년 하티엔을 공격하고 전 왕조의 후손들을 사로잡기 위한 원정을 감행했다. 그 후에야 청나라는 1777년 마침내 탁신을 중국 조공 체제 내 시암의 왕으로 인정했다.[13]

1777년까지 중국과 성공적인 관계를 맺지는 못했지만, 민간 부문의 무역은 번창했다. 1776년 중국 문서는 버마 전쟁 이후 중국-시암 무역의 빠른 회복을 시사한다.[43] 탁신 왕은 자신의 중국인 상인들을 광저우에 보내 왕실 수입에 돈을 벌게 했다. 탁신 왕의 유명한 왕실 상인으로는 프라 아파이와닛 옹 무아-생[48] (王満盛|왕만성중국어, 아유타야 왕조 후기의 호키엔 중국인 프라클랑(Phrakhlang) 옹 헹-추안(Ong Heng-Chuan) 王興全|왕흥전중국어의 손자)과 프라 피차이와리 린 응우[48] (林伍|임오중국어)가 있다. 1779년 시암을 방문한 덴마크 식물학자 J. G. 코에니히(J. G. Koenig)는 시암이 "중국으로부터 온 모든 종류의 물품을 풍부하게 공급받고 있었고", 탁신 왕은 "매우 낮은 가격에 수입된 최고의 상품을 사서 도시 상인들에게 100%의 이익을 남기고 다시 팔아 큰돈을 벌었다"고 관찰했다.[16]

톤부리 초기에는 차우저우 출신 중국인 프라야 피핏 첸 리안(Phraya Phiphit Chen Lian)이 프라클랑[8], 즉 무역 장관 직무를 대행했다. 첸 리안은 1771년 하티엔 총독으로 임명되었고, 프라클랑은 다른 중국인 프라야 피차이 아이사완 양 진종[8] (楊進宗|양진종중국어)이 계승했다.

무역과 생산이 재개됨에 따라 시암의 경제 상황은 시간이 지남에 따라 개선되었다. 그러나 1775~1776년 버마의 침략으로 중부 시암이 파괴된 후 시암은 다시 경제 침체에 빠졌다. 탁신 왕은 고위 관리들에게 톤부리 외곽의 쌀 생산을 감독하도록 명령했고, 중국에 대한 조공 사절단 파견을 연기해야 했다.[13] 버마의 아유타야 침략 당시 아유타야 엘리트들은 재산을 보호할 방법이 없어 땅에 묻는 것 외에는 방법이 없었다. 그러나 그들 모두가 죽거나 버마로 추방되었기 때문에 자신의 재산을 되찾으러 돌아온 사람은 모두 아니었다. 살아남은 소유주들과 다른 사람들이 전 왕궁의 땅에서 보물을 파헤치기 위해 서둘렀다. 이 아유타야 보물 사냥은 너무나 광범위하고 수익성이 높았기 때문에 톤부리 왕실은 세금을 부과하기 시작했다.

6. 인구

1767년 아유타야 함락 이전 시암의 인구는 약 200만 명으로 추산되며, 아유타야 왕궁 도시에는 20만 명이 거주하고 있었다.[62] 아유타야 도시 주민 3만 명[49]이 버마로 강제 이주당했다. 1767년 이후 인구 변화에 대한 기록은 없지만, 버마 침략 전쟁으로 시암 인구가 급감한 것은 분명하다. 전쟁의 중심부였던 중부 시암이 가장 큰 피해를 입었고, 많은 사람들이 당국의 손이 닿지 않는 정글에서 살았다. 인력 부족은 시암을 경제적, 군사적으로 불리하게 만들었다. 1782년, 새로 건설된 방콕의 인구는 약 5만 명이었다.[50]

인력 통제의 비효율성은 아유타야 후기부터 문제였으며, 아유타야 함락의 한 요인이었다. 1773년, 탁신 왕은 ''삭 렉 마이 무(Sak Lek Mai Mu)'' 또는 징집 문신 제도를 도입하여 인력 통제를 강화했다. 건장한 남성 평민 ''프라이(Phrai)''는 징집되어 손목에 문신[51]을 새겨 담당 부서를 표시했다. ''크롬 수랏사와디(Krom Suratsawadi)''는 신병들을 ''항와우(Hangwow)'' 명부에 등록했다.[52] 이 제도는 효과적인 징집[51]과 탈영 방지를 가능하게 했다. 톤부리 시대 프라이의 부역 의무는 인력 부족으로 매우 힘들었다. 톤부리 시대의 프라이는 일 년 내내 정부에 봉사했다.[53]

톤부리 왕국은 군사적 복속 과정에서 강제적인 민족 이주를 통해 인구를 확보했다. 1773년 1만 명의 캄보디아인[15]과 1779년 1만 명[29]의 라오스 사람들이 시암으로 강제 이주되었다. 이들은 인력 수요가 많은 중부 시암의 여러 도시에 정착했다. 캄보디아인들은 톤부리와 라차부리에, 라오스 사람들은 사라부리, 톤부리, 라차부리로 이주했다. 시프송추타이의 타이담족은 페차부리에 정착했다.[54][55] 캄보디아인과 라오스 사람들은 1782년 방콕 건설의 주요 노동력이 되었다.[29] 1774년 버마에 대한 실패한 몬족 반란으로 수천 명의 몬족이 시암으로 이주했다. 탁신 왕은 광둥 출신 객가계 중국인들의 이주를 장려했다.[53]

중부 시암과 달리, 옛 수코타이 왕국의 핵심 영토를 포함하는 상부 짜오프라야 분지의 북부 시암은 1767년 버마의 파괴에서 크게 피해를 입지 않았다. 그러나 1775년~1776년 마하 티하 투라 장군의 버마 침략으로 북부 시암이 파괴되었다.[17] 1775년 이전 북부 시암 도시의 이용 가능한 인력은 피치트 1만 5천 명, 사완칼록 7천 명, 수코타이 5천 명이었다.[56] 10년 후인 1786년 9군 전쟁 동안, 북부 시암은 인구가 너무 감소하여 버마 침략으로부터 자신을 방어할 군대를 조직할 수 없었다. 1833년, 시암-베트남 전쟁[34]에 피치트에서 5천 명, 사완칼록에서 500명, 수코타이에서 600명만이 징집되었다.

7. 종교

톤부리 왕국은 상좌부 불교를 중심으로 다양한 종교가 공존했던 사회였다. 탁신 대왕은 불교를 부흥시키고 왕권 강화에 활용했지만, 다른 종교에 대해서는 때때로 탄압적인 정책을 펼치기도 했다.

7. 1. 상좌부 불교

아유타야가 함락된 후, 아유타야의 승가는 해체되었고 불교 승려들은 지원을 받지 못했다. 탁신왕은 시암 재건 과정에서 상좌부 불교를 재건하기 위해 노력했다. 탁신왕은 관리들에게 남아 있는 유능한 승려들을 찾아 새로운 가사를 주고 예우하며[57] 톤부리에 머물도록 초청했다. 1768년, 탁신왕은 승려들을 방와이 사원(현재의 왓 라캉)에 모아 시암 교회 조직을 복원하기 위해 새로운 승가 계층을 임명했고,[57] 왓 프라두 송탐의 존경받는 승려 디(Dee)를 1769년 톤부리의 산가라자(Sangharaja) 즉, 불교의 종정으로 임명했다. 그러나 산가라자에 대해 포삼톤에서 버마 점령군과 협력하여 백성들에게서 강제로 돈을 징수했다는 고발이 제기되었다. 산가라자 디는 자신의 결백을 증명하기 위해 불 속을 걷는 사법 재판을 받았지만 실패했고, 산가라자 직위에서 해임되고 승복을 벗겨졌다.1769년 탁신왕이 나콘 시 탐마랏(리골)을 점령했을 때, 그는 리골의 승려들에게 돈과 쌀, 가사를 주었다.[16] 또한 전쟁으로 유실된 불경 사본을 만들기 위해 리골에서 팔리어 트리피타카 사본을 톤부리로 옮겼다. 탁신왕은 이전에 버마 침략으로부터 리골에서 피난을 갔던 왓 파난 쳉의 존경받는 시(Si)를 1770년 톤부리의 방와이 사원에 머물도록 새로운 산가라자로 임명했다. 탁신왕은 남쪽 시암 승려들을 후하게 대우했지만, 북쪽 시암 승려들에게는 다른 방식을 취했다. 탁신왕은 북쪽 시암 승려들이 초능력을 주장한[57] 이단 승려 차오 프라 방(Chao Phra Fang)의 추종자들이라고 믿었고, 그는 탁신왕과 경쟁하던 군벌이었다. 1770년 북쪽 시암을 정복한 후, 탁신왕은 북쪽 시암 승려들의 대규모 환속을 명령했다. 승려로 남고 싶은 자는 자신의 신성함을 증명하기 위해 물에 뛰어드는 시험을 치러야 했다. 탁신왕은 북쪽 시암 승가를 정화하기 위한 성대한 의식을 주재했고,[9] 그곳에서 승려들은 시험을 치렀다. 아마도 이것은 차오 프라 방의 지지자들을 제거하기 위한 것이었을 것이다. 그런 다음 탁신왕은 톤부리 출신의 중부 시암 승려들을 북쪽 시암의 여러 사원의 주지로 임명했다.

탁신왕의 궁극적인 목표는 왕이 되는 것뿐만 아니라 부처가 되는 것이었고,[58] 마음챙김과 명상이 그 방법이었다. 1776년 말, 탁신왕은 남방밀교(''Borān Kammaṭṭhāna'')의[59] 심오한 명상 수행을 적극적으로 추구하기 시작했다. 그는 왓 홍 랏타나람에서 승려 프라 완나랏 톤유(Phra Wannarat Thongyu)[59]와 함께 명상 방법을 진지하게 연구했다. 탁신왕은 1775년에 자신의 명상 교본을 직접 저술하기도 했다.[59] 그는 명상에 관한 논문인 ''위수디마가''를 찾아 리골과 캄보디아에 승려들을 보냈다. 1777년, 탁신왕은 자신이 ''sotapanna'' 즉, 네 단계의 부처로 가는 길의 첫 번째 단계에 들어선 '흐름에 들어선 자'가 되었다고 선언했다.[9] 1778년, 탁신왕은 우주론에 관한 불교 문헌인 ''트라이품(Traiphum)''[60]의 재편집을 명령했다. 불교를 옹호하는 것은 왕의 의무로 여겨졌지만, 탁신왕은 불교의 후원자 역할을 넘어 승가의 스승이자 지도자의 역할을 맡고[9] ''캄마타나(Kammaṭṭhāna)''를 직접 실천했다. 1780년, 탁신왕은 승려들이 그에게 존경을 표하는 ''와이''(wai)를 하고[61] 그 앞에 엎드려야 한다고 명령했다. 탁신왕의 새로운 입장은 승려와 왕 사이의 일반적인 관계를 뒤집었고,[9] 왕의 주장에 따른 자들과 거부한 자들 사이에서 승가 내 분열을 야기했다.[61] 산가라자 시는 승려가 항상 평신도보다 우월하다고 주장했다. 분노한 왕은 시의 산가라자 직위를 박탈하고 탁신왕의 주장을 지지한 왓 홍의 승려 추엔(Chuen)을 새로운 산가라자로 임명했다. 왕명을 거부한 500명의 승려들이 처벌로 구타를 당했다.[9][61] 시와 다른 승려들은 새로운 종정을 섬기며 왓 홍에서 하찮은 일을 하도록 강요받았다.[61] 탁신왕이 1782년 권력에서 몰락했을 때, 라마 1세는 정통에 대한 흔들리지 않는 고수를 칭찬하며 시를 산가라자 직위에 복직시켰다.

7. 2. 기독교

는 1768년[62] 쿠디친 지역에 포르투갈 가톨릭 본당으로 설립되었으며, 1821년까지 시암 사도좌의 중심지 역할을 했다.[62]피에르 브리고 아유타야 시암 사도좌 주교는 1767년 아유타야 함락 당시 다른 기독교인들과 함께 버마군에 붙잡혀 양곤으로 추방되었다. 브리고는 1768년 폰디셰리로 갔고, 다시는 시암으로 돌아오지 않았다. 프랑스 신부 자크 코레는 아유타야에서 살아남은 400~500명[62]의 포르투갈계 기독교인 공동체를 이끌고 차오프라야 강 서쪽 기슭의 쿠디친 지역에 정착했다. 1772년[63] 톤부리에 도착한 메텔로폴리스 주교 프랑스인 올리비에-시몽 르봉은 시암에서 기독교 선교를 재건하려 했다. 같은 해 프랑스 선교부의 권위를 인정하지 않은 반대파들은 강 동쪽으로 이동하여 성모 성당을 세웠다.[62]

1775년, 딱신왕은 동물을 죽이는 것이 죄인지에 대한 종교 논쟁에 불교 승려, 기독교 사제, 무슬림들을 초청했고, 기독교인과 무슬림들은 죄가 아니라고 주장했다. 딱신왕은 이 주장에 분노하여 1775년 3월, 태국과 몬족의 기독교와 이슬람으로의 개종을 금지하는 칙령을 발표했다.[64] 시암 왕은 기독교 선교사들을 의심하기 시작했고, 선교사들에게 충성을 맹세하기 위해 시암의 정화의식인 물 마시기를 하라고 명령했다. 선교사들은 불상 앞에서 왕에게 충성을 맹세해야 한다는 것을 알고 거부했다. 딱신왕은 더욱 격분하여 1775년 9월 아르노-앙투안 가르노와 조제프-루이 쿠데를 포함한 르봉 주교와 다른 두 명의 프랑스 신부를 투옥하라고 명령했다.[63] 그들은 나무틀에 묶여 심문을 받고 대나무 채찍으로 맞았다. 1년 후인 1776년 9월 석방되었고, 올리비에-시몽 르봉은 그 직후 새로운 시암 사도좌 주교로 임명되었다.[63] 그러나 기독교 선교사들의 상황은 계속 악화되었고, 결국 1779년 12월 시암에서 추방되었다.[65] 르봉은 고아(Goa)로 은퇴하여 1780년 사망했다.[63] 1782년 조제프-루이 쿠데는 그를 계승하여 시암 사도좌 주교가 되었다.[66] 쿠데는 1783년[66] 방콕으로 가서 새로운 라마 1세 왕으로부터 사면을 받고 선교사들이 음주 의식을 건너뛸 수 있도록 허락받았다.

8. 외교

1776년 영국 상인 프랜시스 라이트는 사적인 사업으로 덴마크 트랑케바르(타랑감바디)에서 화승총 1,400정을 구입하여 딱신 왕에게 선물했다.[68] 딱신은 더 많은 화승총을 원했고, 프라클랑(Phrakhlang)에게 덴마크 측에 편지를 쓰도록 했다. 1776년 12월, 시암의 프라클랑은 프랜시스 라이트를 통해 트랑케바르의 덴마크 총독 데이비드 브라운에게 시암 주석과 교환하는 방식으로 화승총 1만 정을 요청했다.[69]

8. 1. 중국과의 관계

톤부리 왕조는 청나라와 초기에 긴장 관계를 겪었다. 1767년 아유타야 왕국이 멸망한 후, 탁신 왕은 1768년 8월 청나라에 사신을 보내 자신을 왕으로 인정해 줄 것을 요청했다. 그러나 당시 청나라 건륭제는 하티엔의 통치자 막티엔투가 아유타야의 왕자들이 자신의 보호를 받고 있다고 보고했기 때문에 탁신을 부정적으로 평가했다.[13][16]1769년 청나라와의 협상이 호전되면서, 톤부리 왕조는 무역을 재개하고 무기와 전략 물자를 획득할 수 있는 길을 열었다.[16] 탁신은 청나라의 지원을 통해 자신의 지위를 강화하고자 했다.

1771년 탁신은 하티엔을 공격했으나 실패했다. 그러나 1777년 베트남에서 서산의 난이 일어나면서 상황이 바뀌었다. 하티엔 세력이 약화되자, 톤부리 왕조는 청나라와의 협상을 재개했다. 여러 차례 사신을 보내 책봉을 인정받고, 유황, 철 등의 수입에 성공했다.[13]

1781년 5월, 톤부리 왕조는 프라야 순돈 아파이를 수장으로 하는 첫 공식 조공 사절단을 청나라에 파견했다.[13][16] 1782년 청나라 조정은 마침내 탁신을 시암 왕으로 인정하고 왕의 도장을 주었지만, 탁신은 이미 폐위된 후였다.[16][67]

8. 2. 영국, 덴마크와의 관계

1776년, 영국 상인 프랜시스 라이트는 덴마크 트랑케바르(타랑감바디)에서 사적인 사업으로 화승총 1,400정을 구입하여 딱신 왕에게 다른 상품들과 함께 선물로 제공했다.[68] 딱신 왕은 더 많은 화승총을 원했기 때문에, 프라클랑(Phrakhlang)에게 덴마크 측에 편지를 쓰도록 했다. 1776년 12월자 편지에서, 시암의 프라클랑은 프랜시스 라이트를 통해 트랑케바르의 덴마크 총독 데이비드 브라운에게 시암 주석과 교환하는 방식으로 화승총 1만 정을 요청했다.[69]9. 군사

탁신은 나레수안 왕처럼 군대를 직접 이끌고 전투에 참여하기도 했다. 이후 탁신은 짜오 프라야 차크리와 짜오 프라야 수라시 등 주요 장군들에게 군사 원정을 맡겼다. 1781년 캄보디아 원정이 대표적인 예이다.[70]

1775년-1776년 버마-시암 전쟁 이후, 왕국의 군사력 균형이 바뀌었다. 탁신은 이전 전쟁에서 실망스러운 결과를 보인 북부 도시의 오랜 추종자들로부터 군대를 빼앗아 톤부리의 수도를 보호하는 데 집중했다. 나레수안처럼, 탁신은 전통 귀족 출신의 두 형제 장군인 짜오 프라야 차크리와 짜오 프라야 수라시에게 더 많은 군사력을 부여했고, 이들은 1782년 엘리트 계층의 지원을 받은 쿠데타로 탁신을 폐위했다.[71]

참조

[1]

서적

Strange Parallels: Volume 1, Integration on the Mainland: Southeast Asia in Global Context, c.800–1830 (Studies in Comparative World History)

Cambridge University Press

2003

[2]

서적

Thailand: A Short History

https://books.google[...]

Yale University Press

2003-01-01

[3]

서적

Thailand : A Short History

Silkworm Books

2003

[4]

서적

Thailand: A Short History

Silkworm Books

[5]

서적

A History of Thailand

Cambridge University Press

2014-05-30

[6]

서적

The King and the Making of Modern Thailand

Routledge

2017-04-21

[7]

서적

The History of Thailand

ABC-CLIO

[8]

서적

Maritime China in Transition 1750-1850

Otto Harrassowitz Verlag

[9]

서적

A History of Ayutthaya

Cambridge University Press

2017-05-11

[10]

웹사이트

King Taksin

https://www.wangderm[...]

[11]

서적

A History of Early Modern Southeast Asia, 1400-1830

Cambridge University Press

2015-02-19

[12]

서적

From Japan to Arabia; Ayutthaya's Maritime Relations with Asia

Foundation for the promotion of Social Sciences and Humanities Textbook Project

[13]

학술지

The Fall of Ayutthaya and Siam's Disrupted Order of Tribute to China (1767-1782)

2007

[14]

학술지

War and Trade: Siamese Interventions in Cambodia; 1767-1851

1995

[15]

서적

Lost Goddesses: The Denial of Female Power in Cambodian History

NIAS Press

[16]

서적

China and Southeast Asia: Historical Interactions

Routledge

2018-12-19

[17]

서적

พงษาวดารเรื่องเรารบพม่า ครั้งกรุงธน ฯ แลกรุงเทพ ฯ

[18]

서적

History of Lan Na

Silkworm Books

[19]

서적

A Brief History of Lanna: Northern Thailand from Past to Present

Silkworm Books

2001-01-01

[20]

서적

Intercourse between Burma and Siam as recorded in Hmannan Yazawindawgyi

[21]

서적

History of Burma: Including Burma Proper, Pegu, Taungu, Tenasserim, and Arakan, from the Earliest Time to the First War with British India

Trubner & Company

[22]

서적

A History of Thailand Third Edition (Ch. III)

Cambridge University Press

[23]

서적

Ruang phongsawadan Yonok

[24]

서적

Asian Expansions: The Historical Experiences of Polity Expansion in Asia

Routledge

2014-10-17

[25]

학술지

Siam and Laos, 1767-1827

1963-09

[26]

서적

The Kingdoms of Laos: Six Hundred Years of History

Psychology Press

[27]

서적

Vientiane: Transformations of a Lao Landscape

Routledge

2006-12-07

[28]

서적

The Organization of Thai Society in the Early Bangkok Period, 1782-1873

Wisdom of the Land Foundation & Thai Association of Qualitative Researchers

[29]

학술지

Under Duress: Lao war captives at Bangkok in the nineteenth century

2009

[30]

서적

A History of the Vietnamese

Cambridge University Press

[31]

서적

Thailand Condensed: 2,000 Years of History & Culture

Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd

[32]

서적

A History of Ayutthaya

Cambridge University Press

[33]

서적

Strange Parallels: Volume 1, Integration on the Mainland: Southeast Asia in Global Context, c.800–1830 (Studies in Comparative World History)

Cambridge University Press

2003

[34]

서적

การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี

Matichon

[35]

서적

A History of Ayutthaya

Cambridge University Press

[36]

서적

Thailand : A Short History

Silkworm Books

2003

[37]

서적

A History of Ayutthaya

Cambridge University Press

[38]

서적

Forging Islamic Power and Place: The Legacy of Shaykh Daud bin 'Abd Allah al-Fatani in Mecca and Southeast Asia

University of Hawaii Press

2015

[39]

학술지

The Hokkien Rayas of Songkhla

2020

[40]

서적

A History of Siam

https://archive.org/[...]

T. Fisher Unwin, Ltd.

2022-02-10

[41]

학술지

Siam and Laos, 1767-1827

1963-09

[42]

서적

ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๘ จดหมายเหตุโหร

1917

[43]

학술지

Functional, Not Fossilized: Qing Tribute Relations with Đại Việt (Vietnam) and Siam (Thailand), 1700-1820

2012

[44]

서적

China on the Sea: How the Maritime World Shaped Modern China

BRILL

2011

[45]

서적

Prachum phongsawadan phak thi 65 Phra ratchaphongsawadan Krung Thonburi chabap Phanchanthanumat (Choem)

[46]

서적

Dutch East India Company Merchants at the Court of Ayutthaya: Dutch Perceptions of the Thai Kingdom, Ca. 1604-1765

BRILL

2007

[47]

서적

The Diplomatic Correspondence between The Kingdom of Siam and The Castle of Batavia during the 17th and 18th centuries

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

2018-10

[48]

학술지

บทบาทของชาวจีนทางด้านเศรษฐกิจไทย จากสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5

2019-11-20

[49]

서적

Charting Thoughts: Essays on Art in Southeast Asia

National Gallery Singapore

2017-12-31

[50]

학술지

The Growth of the Population of the World's Pre-eminent "Primate City": Bangkok at its Bicentenary

1984

[51]

서적

The Institutional Imperative: The Politics of Equitable Development in Southeast Asia

Stanford University Press

2011

[52]

학술지

Toward an Historical Demography of Thailand

2012-01

[53]

서적

The Rise and Decline of Thai Absolutism

Psychology Press

2005

[54]

서적

Contemporary Socio-Cultural and Political Perspectives in Thailand

Springer Science & Business Media

2014

[55]

서적

Revitalizing Endangered Languages: A Practical Guide

Cambridge University Press

2021

[56]

서적

Phraratcha phongsawadan krung thonburi phaendin somdet phraborommaratcha thi 4 (somdet phrajao taksin maharat) chabap mo bratle

1863

[57]

서적

Buddhism, Education and Politics in Burma and Thailand: From the Seventeenth Century to the Present

Bloomsbury Publishing

2018

[58]

서적

Buddhism, Power and Political Order

Routledge

2007

[59]

학술지

Meditation Manual of King Taksin of Thonburi

2022

[60]

서적

Of Beggars and Buddhas: The Politics of Humor in the Vessantara Jataka in Thailand

University of Wisconsin Press

2017

[61]

서적

Seditious Histories: Contesting Thai and Southeast Asian Pasts

NUS Press

2006

[62]

서적

Siamese Melting Pot

Flipside Digital Content Company Inc.

2018

[63]

웹사이트

Olivier-Simon LE BON

https://irfa.paris/e[...]

[64]

서적

Descriptions of Old Siam

New York

1995

[65]

서적

Creolization and Diaspora in the Portuguese Indies: The Social World of Ayutthaya, 1640-1720

BRILL

2011

[66]

웹사이트

Joseph-Louis COUDÉ

https://irfa.paris/e[...]

[67]

Youtube

2017 07 13 Ayutthaya and Writing Thai History Today

https://www.youtube.[...]

2017-08-15

[68]

학술지

The Thalang Letters, 1773-94: political aspects and the trade in arms

1963

[69]

서적

Lai Su Thai

Routledge

2003

[70]

서적

A History of Ayutthaya

Cambridge University Press

[71]

서적

A History of Ayutthaya

Cambridge University Press

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com